コロナ禍における東京と地方都市(大阪、福岡)の短期的なトレンド

足もとでは新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて全国的にオフィス空室率が上昇している。こうした背景を需要と供給、東京と地方都市、それぞれの特性を踏まえて、現況と今後の短期的なトレンドについて考察する。なお、本稿においては各都市のAグレードオフィス※1に基づいて分析を行っている。

需要動向

コロナ禍が長期化する中、業種や企業間でオフォス需要に対する強弱に差異が生じてきているものの、全般的なオフィス需要が弱含んでいることは間違いない。2020年春以降、大手企業を中心にオフィスを3割程度縮小するといった報道を目にする機会は多い。近々においては、ヤフーが都内拠点を4割縮小、縮小面積は約9,000坪と報道された。これ以外でもIT、情報通信企業を筆頭に東京では数千坪単位の縮小、解約が相次いでいる。

こうした動きが地方都市においても起きているのだろうか。結論を言えば、地方都市(大阪、福岡)においては大型テナントの縮小、解約は起きていない。現時点における縮小規模は、最大でも300-500坪程度で大半は50-150坪程度となっている。

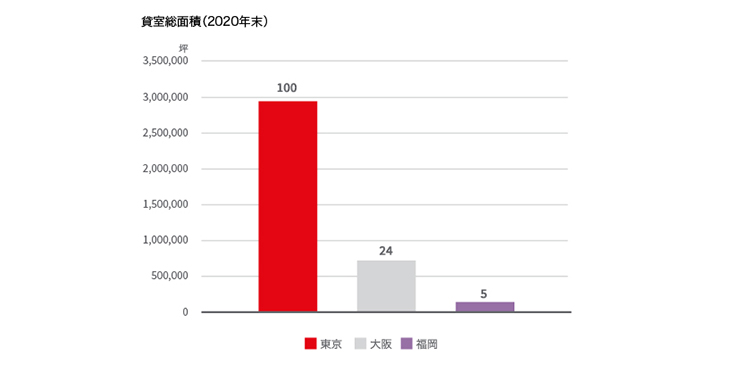

東京と大阪、福岡の市場規模(図1)の格差を考慮しても需要減退の傾向が異なっている。この背景は東京に各企業の本社が集中しているためにリモート可能な部門が多く、大幅な面積の縮小が可能となること、近年のオフィスの需要拡大を牽引し、フレキシブルオフィスへの移行の迅速かつ適応力の高いIT関連を中心とする大手企業が東京に集中することが理由と考えられる。

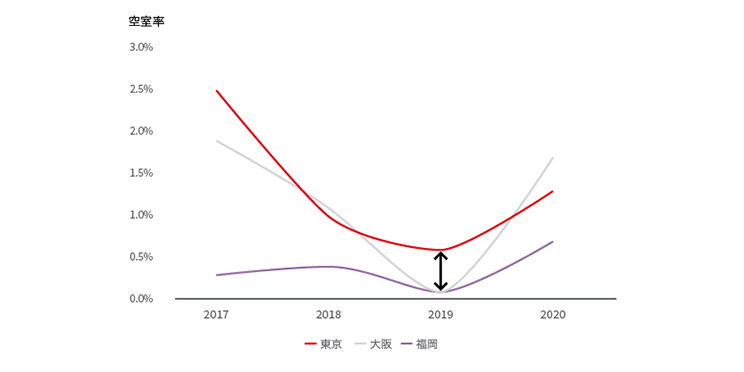

一方、大阪、福岡はコロナ禍以前、需給のひっ迫が東京を上回り、深刻なオフィス不足に陥っていた(図2)。各企業、オフィススペースを確保するために苦心をし、ようやく手当をしたスペースをコロナ禍の収束が不透明でありながらも、早期に解約や減床の判断をすることに二の足を踏むのは必然といえよう。また、国内第二の経済規模である大阪といえども支店経済としてオフィスが利用されるケースが多いため、リモートワークに移行しにくい職種のワーカーが多く、思い切ってオフィスの縮小を進められないことも理由として考えられる。

今後、各企業がコロナ禍における新たなワークプレイス戦略を東京の本社機能から構築し、その後、地方拠点に展開する可能性は考えられる。しかし、コロナ禍となって約1年半が経過しても縮小の動きが限定的であることを鑑みると、大阪、福岡における需要の減退はコロナ以前に顕在したであろう需要の潜在分が減退しているにとどまっているとみるのが妥当といえる。テナントの需要動向からみたコロナ禍におけるオフィス市況の悪化は、東京に比べて大阪、福岡は軽微であり、コロナ禍の収束が近づいているのであれば、今後のテナントの解約や縮小の動きを過度に警戒する必要はないといえる。

さらにインサイトをお探しですか?アップデートを見逃さない

グローバルな事業用不動産市場から最新のニュース、インサイト、投資機会を受け取る。

供給動向

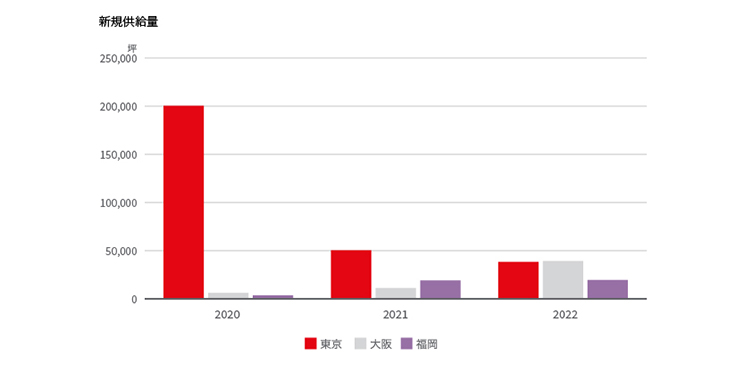

オフィス空室率は需要と供給によって決定する。需要はその時々の景況感に概ね連動するものであるが、先行きについて予見することは難しい。一方、供給は1-2年後であれば、ほぼ正確に把握することが可能である。こうした実情を踏まえると、供給動向がどのように展開するのかが、オフィスマーケットの先行きを把握する上で重要となる。供給動向は言うまでもなく都市間で動向が異なる。従って、東京と地方都市(大阪、福岡)では大きく異なる。コロナ禍となった2020-2022年の各都市の新規供給は以下の通りである(図3)。

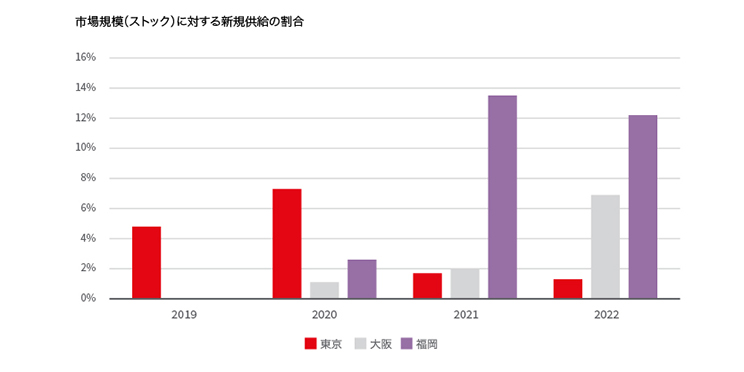

2020年は東京の新規供給が突出して多い。しかし、東京、大阪、福岡では市場規模が異なるため、新規供給量だけでは各マーケットにおいて多いのか、少ないのかを判断することができない。以下のグラフ(図4)は市場規模(ストック)に対する新規供給の割合である。この指標からは新規供給が及ぼす各マーケットへ影響を読み解くことができる。現下であれば供給要因による需給バランスの悪化の要因を把握することが可能となる。なお、この指標においては新規供給量の見込みとともに二次空室(新築ビルに移転したテナントの移転元の空室)の発生に注目することが非常に重要である。

東京の市場規模(ストック)に対する新規供給の割合は2019年4.8%、2020年7.3%。2年間の新規供給量は約32万坪で2021年、2022年は1%台へ低下する。コロナ禍となった2020年、新築ビルは100%に近い稼働率(図5)のため、供給要因による空室率の上昇はなかったといえる。しかしながら、二次空室に着眼すると、2019年の新築ビルの二次空室は2020年に新たな空室として発生、そして2020年の新築ビルの二次空室は2021年に発生するケースが多い。足もとの需要の減退期において、二次空室の空室消化が進むのは容易なことではない。こうしたことを鑑みると、足もとの東京は供給による空室率の上昇圧力が非常に高いといえる。とはいえ、2021年、2022年は新規供給量がここ数年に比べると大幅に減少するため、過去のような需要の減退期と大量供給期による大幅な賃料下落には至らないのでないだろうか。

地方都市(大阪、福岡)については、東京の供給が減少するのに対して、今後増加する。大阪の市場規模(ストック)に対する新規供給の割合は2019年がゼロ、2020年1.1%、2021年2%、2022年6.9%となっている。供給は増加基調にあるものの、 2019-2021年は新規供給の絶対量が少なく、供給が市況の悪化要因とはならない。加えて、2022年の大阪の新規供給は、既にテナントの内定率が70%を超えている(図5)。従って、大阪においては供給による空室率の上昇圧力が低いといえる。とはいえ、大阪の新規供給が本格化するのは2024年、2025年のため、コロナ禍以降は供給による需給バランスの悪化に留意が必要である。

福岡の市場規模(ストック)に対する新規供給の割合は2019年がゼロ、2020年2.6%、2021年13.5%、2022年12.2%となっている。2019年、2020年は新規供給の絶対量が少なく、供給が市況の悪化要因とはならない。2021年と2022年は市況に対するインパクトは甚大な大量供給を迎えるといえる。しかしながら、2021年についてはコロナ禍かつ市内で最も賃料の高いビルが供給されるにもかかわらず、新築ビルは高稼働で竣工する見込み(図5※2021年9月記事制作)であり、供給によって福岡の空室率が大幅に上昇することはない。2022年についてはコロナ収束後の需要回復の後押しがなければ、供給要因で空室率が上昇すること必至といえよう。

短期的(2022年)な見通し

各都市共通しているのはコロナ禍の収束とその後の回復によって需要の上振れ、下振れいずれの可能性も考えられる。東京については大型テナントによる減床は一巡しつつある様相が見受けられ、新規供給の減少も需給バランスの大幅な悪化をサポートするとみられるが、二次空室の空室ペース、ボリュームを鑑みると力強い需要の回復がなければ、空室率の上昇ペースが鈍化するとは考えにくい。

大阪については2021年の需要、供給いずれもコロナ禍の影響を受けて、空室率の上昇ペースが速くなっているが、依然として空室率の水準は低く、需給バランスが大幅に悪化している状況にいたっていない。加えて、2022年の新築ビルの内定率が高水準であることは好材料といえ、大阪の2022年までの需給バランスが大崩れすることはないだろう。

福岡については2021年にコロナ禍の影響を受けて需要、供給いずれも需給バランスを大幅に悪化させる可能性があったが、2021年は崩れることなく着地するだろう。2022年に関しては大量供給を乗り切れるかどうかが鍵を握る。

コロナ禍においては東京、大阪をはじめ全国的に高額賃料帯のビルがテナントに敬遠されやすい中でも、テナントが決定するような事例があるため、大量供給に見合う全ての需要が創出されることは考えにくいが需給バランスが大幅に悪化することは回避できるだろう。

※1:Aグレードオフィスの定義

対象エリア(中心業務地区) |

延床面積 |

基準階面積 |

|

東京 |

千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区 |

30,000㎡以上 |

1,000㎡以上 |

大阪 |

中央区、北区 |

15,000㎡以上 |

600㎡以上 |

福岡 |

中央区、博多区 |

15,000㎡以上 |

600㎡以上 |

投資機会

連絡先 山口 武

JLL日本 関西支社 リサーチディレクターあなたの投資の目標は何ですか?

世界中にある投資機会と資本源をご覧下さい。そして、JLLがどのようにお客様の投資目標の達成を支援できるかお尋ねください。